| Proposte alternative

al Porcellum prima del referendum1

Mentre il Governo Prodi faticava non poco per tenere

unita la maggioranza che lo sosteneva, all’interno del

PD si affannavano per escogitare una nuova legge

elettorale che li avrebbe liberati del peso degli

alleati con i quali governavano insieme.

L’entourage veltroniano era a dir poco incontenibile: un giorno il Vassallum; il giorno dopo la Bozza Bianco; il giorno dopo ancora, invece, diritti verso il doppio turno francese; e per l’elezione diretta del Capo del Governo, “vediamo come butta”; per poi ricominciare dall’inizio, ricordando a tutti l’incombere del referendum elettorale. Una sorta di giro dell’oca in grado di procurare solo divisioni all’interno del centrosinistra e che, a seconda della casella occupata, qualche volta accontentava Fini, quasi sempre Berlusconi. In un momento nel quale il centrodestra sembrava stesse per disciogliersi come neve al sole, lacerato dai primi conflitti di leadership, grazie al dialogo a due sulla legge elettorale, Berlusconi cominciò a giocare al gatto con il topo con l’americano de Roma. Nel giro di un mese e mezzo la situazione mutò completamente, con Berlusconi e Fini più uniti che mai ed il centrosinistra costretto alla crisi di Governo dal voto contrario dei “moderati” Mastella e Dini. Ma tornando alle varie proposte di modifica provenienti dal PD, il dato interessante che emerse è che, come aveva già fatto il centrodestra, si continuava a chiamare proporzionale ciò che proporzionale non era. Nel caso della proposta dell’allora Ministro Chiti, una combinazione micidiale di riduzione del numero dei parlamentari e aumento spropositato delle circoscrizioni elettorali, si poteva addirittura parlare di un maggioritario di collegi uninominali mascherato da proporzionale. Per il Ministro Chiti, infatti, per realizzare il più nobile dei desideri, avvicinare i cittadini alla politica, sarebbe stato sufficiente ridisegnare, sul modello spagnolo, le circoscrizioni elettorali: una per provincia o anche più. Un salto alla pagina www.comuni-italiani.it/ e i conti sono presto fatti: ben 110 province. Per cui, tenendo conto della riduzione dei parlamentari che avrebbe dovuto accompagnare la proposta Chiti, si sarebbero realizzati collegi elettorali in grado di eleggere, a seconda delle dimensioni e a seconda della divisione da effettuare per le province molto grandi, da 11 a 4 deputati per quelle medio-grandi, sino forse ad un massimo di 10 per le circoscrizioni maggiori. Un proporzionale, quindi, sostanzialmente ridotto ad una contesa a due per molti dei collegi elettorali, in grado di distribuire seggi ai soli 2-3 partiti maggiori2. Per riagganciarsi all’attualità politica, c’è da segnalare che la proposta delle circoscrizioni di dimensioni provinciali è stata ultimamente fatta propria anche dal Movimento 5 Stelle, questo almeno risulta agli atti delle proposte di legge depositate al Senato. ***

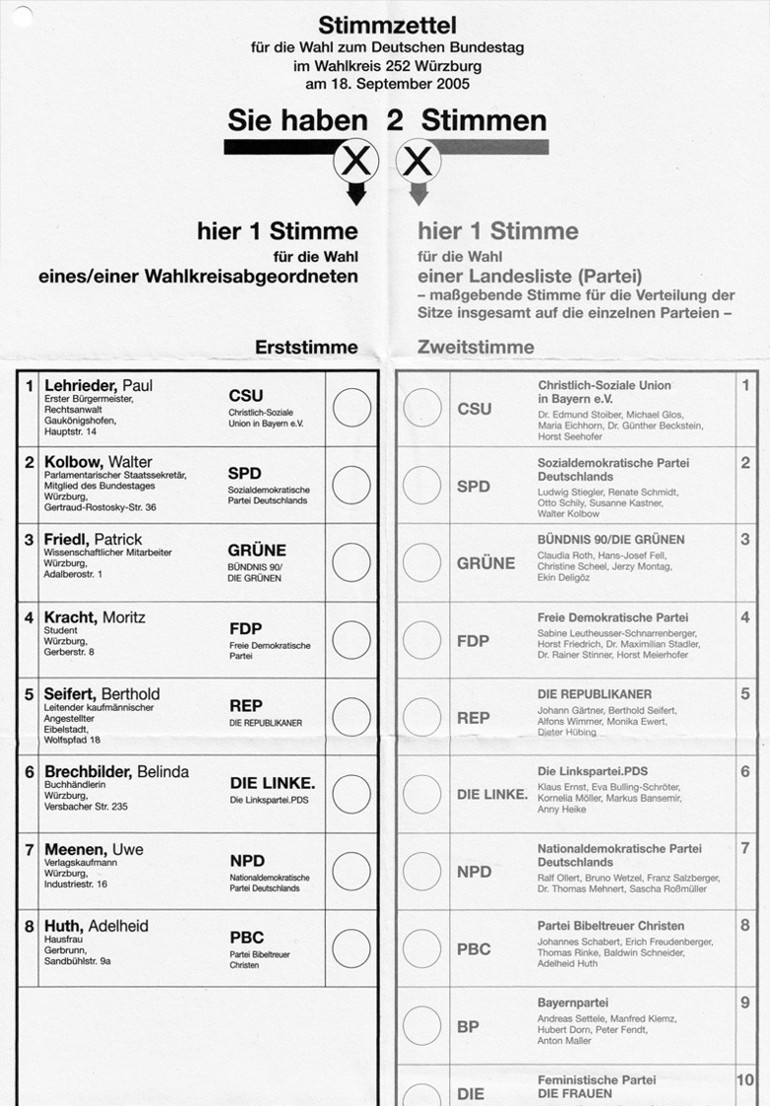

Dopo il Ministro Chiti, fu la volta della bozza Vassallo, impropriamente definita “modello tedesco corretto” o misto “spagnolo-tedesco”. In primo luogo è infatti bene chiarire che la bozza in questione non aveva nulla a che vedere, anche a volerlo definire corretto, con il sistema elettorale tedesco. Così come una spolverata di pecorino grattugiato non può infatti far divenire un piatto di “tortellini in brodo” una “amatriciana corretta”, allo stesso modo non si poteva definire la bozza Vassallo un mix tra il sistema spagnolo, il mattarellum nella versione scheda unica per il Senato e il sistema tedesco. Il sistema tedesco è, a tutti gli effetti, un sistema proporzionale puro con la correzione di una quota di sbarramento al 5%. Dal che ne discende che le forze politiche che hanno i numeri per governare governano, e chi non li ha non può pretendere di governare attraverso le alchimie della legge elettorale. Esattamente il contrario, quindi, di tutte le “soluzioni all’italiana”, compresa anche la “bozza Vassallo-Veltroni”. Prima di avventurarsi, quindi, in improbabili definizioni per cercare di riassumere l’ennesimo tentativo di legge elettorale, è il caso di elencare brevemente le caratteristiche principali del sistema “proporzionale” tedesco così come vigente all’epoca3: - l’elettore esprime due voti, uno per un candidato uninominale collegato ad un partito, l’altro per un partito con lista bloccata; - la rappresentanza di ogni singolo partito per il Bundestag (candidati uninominali collegati + candidati della lista bloccata) viene calcolata con metodo proporzionale sulla base dei risultati del secondo voto; - il riparto proporzionale viene effettuato tenendo conto di un unico collegio nazionale e vi partecipano i partiti che superano il 5% o che ottengono almeno 3 eletti nei collegi uninominali; - la metà dei seggi del Bundestag viene assegnata sulla base dei risultati dei collegi uninominali; - definiti i seggi derivanti dal cosiddetto "voto alla persona", ogni partito sottrae, ai seggi spettanti secondo il risultato proporzionale, il numero di seggi già ottenuto dai propri candidati uninominali collegati, per assegnare poi il resto dei seggi spettanti secondo l’ordine delle liste elettorali; - nel caso un partito ottenga l’elezione di un numero di candidati uninominali superiore a quello determinato dalla ripartizione proporzionale, conserva gli eletti in più senza che ciò determini una perdita per gli altri partiti. Vediamo ora l’entità delle differenze tra il sistema tedesco e quanto era previsto nella "bozza Vassallo"4. LʹItalia viene divisa in un numero di collegi pari alla metà dei seggi da assegnare, esattamente come nel sistema tedesco. Diversamente dal sistema tedesco, però, i conti per la ripartizione proporzionale non si fanno tenendo conto di un collegio unico nazionale: i collegi vengono aggregati in circoscrizioni composte da 6, 7 o 8 collegi e che quindi assegnano rispettivamente 12, 14 o 16 seggi. Prima annotazione: nella bozza si sosteneva che non si doveva superare la soglia di 8 collegi per la costituzione delle circoscrizioni per due motivi: - in primo luogo perché l’opinione pubblica non può più accettare liste bloccate che non siano almeno presentate sulla scheda elettorale (e una lista con più di otto nomi è "impresentabile"); - in secondo luogo, perché è la dimensione della circoscrizione a istituire la «soglia implicita» antiframmentazione. Riguardo al primo motivo, la questione oggi non si porrebbe più visto il pronunciamento della Consulta che ha da poco bocciato le liste bloccate, per cui viene meno questa presunta necessità di avere circoscrizioni con pochi seggi a disposizione. All’epoca si poteva in ogni caso consigliare di copiare il sistema tedesco, ma sul serio, visto che in Germania sono riusciti a far conciliare sia un unico collegio nazionale rispetto al quale computare la distribuzione proporzionale dei seggi, che le liste bloccate. Fonte wikipedia.org

Evidentemente, non di attenzioni verso l’elettorato si trattava, bensì del tentativo di addolcire la pillola amara costituita dai pochi seggi a disposizione nelle singole circoscrizioni. La “soglia implicita antiframmentazione”, infatti, ovvero la “soglia di sbarramento implicita”, è tanto più alta quante più circoscrizioni e meno seggi a disposizione vi sono. Certo, non si è ai livelli della proposta Chiti, circoscrizioni a livello provinciale, ma gli effetti in tal senso non sarebbero stati tanto lievi. Prendendo per buone le stime fatte nella “bozza Vassallo”, nella migliore delle ipotesi siamo di fronte ad un proporzionale con una “soglia di sbarramento implicita” intorno al 3-4% nell’ambito della circoscrizione. Il dato, però, se riferito al peso nazionale di ogni singolo partito, è destinato a mutare a seconda della distribuzione del voto: basti pensare all’impossibilità di recuperare i resti non utilizzati nelle singole circoscrizioni. Con circoscrizioni da 12-16 seggi a disposizione, per i partiti minori arrivare al 5% o al 9% non fa differenza: al massimo un seggio. Ciò significa che una distribuzione non uniforme del consenso può essere tale da vanificare un risultato che, se riferito a livello nazionale, permetterebbe di ottenere più seggi. Il mancato recupero dei resti, ovviamente, riguarda tutti i partiti. Ma mentre per i partiti maggiori vi è più possibilità di compensazioni, per i minori una distribuzione sfavorevole potrebbe comportare anche l’impossibilità di ottenere seggi. Premesso ciò, nella “bozza Vassallo” la quota di sbarramento implicita era destinata a crescere anche in conseguenza dell’adozione del metodo DʹHondt (sistema dei divisori)5, più penalizzante per i partiti minori. Ma è meglio procedere con un esempio pratico per chiarire i diversi risultati a seconda del metodo adottato. - Otto partiti, 1200 voti validi e 12 seggi da dividere. I risultati possono ovviamente variare a seconda della distribuzione del voto, ma quello che qui interessa valutare è quanto, a parità di risultato elettorale, possa esservi una diversa distribuzione dei seggi.

Come si vede, applicando il

metodo D’Hondt in un ambito come quello che era

previsto dalla “bozza Vassallo” (12 seggi a

disposizione nelle circoscrizioni più

piccole), nel caso in esame solo 4 partiti su 8

riescono ad ottenere seggi, tagliando così

fuori anche partiti con il 5,8%, il tutto ad

evidente vantaggio dei partiti maggiori. È

bene notare, inoltre, che anche aumentando di 2 o 4

i seggi a disposizione, sempre per rimanere

nell’ambito della "bozza Vassallo", il Partito G al

5% non riuscirebbe comunque a conquistare un

seggio. ***

Ovviamente ben accolta dai due principali

beneficiari del progetto, Veltroni e Berlusconi, la

bozza Vassallo ricevette numerose critiche. Note 1 Per motivi di scorrevolezza e di ricostruzione storica si è deciso di mantenere questo capitolo nella sequenza originaria. Le proposte trattate non sono però da considerare superate sotto il profilo dell’interesse, in quanto continuano a rimanere fonte di ispirazione per buona parte dei progetti al centro della discussione odierna, compreso quello del M5S. 2 Con una popolazione censita di circa 60 milioni di abitanti, già suddividendola per gli attuali 618 seggi a disposizione per l’Italia, ogni singola circoscrizione dovrebbe avere non meno di 97.000 residenti per eleggere un solo deputato. 3 Difficile peraltro ipotizzare, con circoscrizioni così piccole, un’assegnazione proporzionale dei seggi a livello nazionale, per poi procedere alla successiva individuazione degli eletti dei singoli partiti. 4 Causa pronunciamenti della Corte Costituzionale, la legge elettorale tedesca ha subito due modifiche, nel 2011 e nel 2013, che non ne hanno modificato la sostanza, se non per l’aver garantito una maggiore equità. 5 Bozza ancora disponibile sul sito larepubblica.it: download.repubblica.it/pdf/2007/governo/sistema_elettorale.pdf |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||